食品衛生法改正によるHACCPの導入で微生物検査のやり方が変わります。微生物検査が必要なくなるわけではなく、HACCPを強化するための微生物検査は必要です。

ここでは、福岡のHACCPコンサルタントが「HACCP導入による微生物検査の変化」について分かりやすく解説します。

微生物検査について

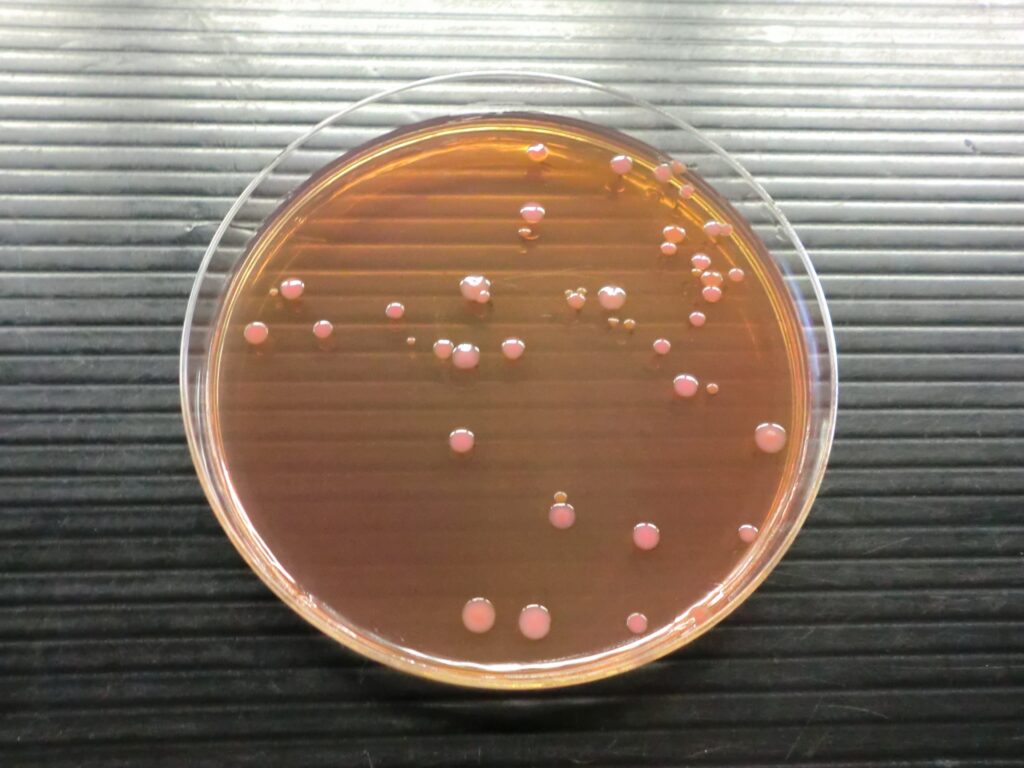

微生物検査は食品に含まれる細菌の有無や菌量を特定できるため、食中毒を予防するために重要な役割があります。

食中毒を完全に防ぐためには、食品全品に対して微生物検査(全品検査)を行うことが最適ですが、微生物検査の手間とコストの問題が発生します。

全品検査よりも精度は落ちますが、通常の食品工場では、製造ロットからサンプルを抜き取って微生物検査(抜取検査)を行っています。

HACCP導入で微生物検査は要らない?

「HACCPを導入によって、食中毒細菌を加熱工程等で殺菌し、保管温度を管理するので、微生物検査は要らない」と耳にします。

しかし、これは間違いです。HACCP導入によって、製品説明書通りの製品が理論的にできあがります。

理論的に可能であるとしても、HACCPでは防げない食中毒があって、微生物検査が不要というわけではありません。

HACCP計画書通りに実施すれば、微生物検査の頻度を減らすことはできます。

HACCP導入と微生物検査

HACCP導入後、必要な微生物検査には「食品規格基準の微生物検査」「CCP検証時の微生物検査」「製造環境の微生物検査」等があります。

食品規格基準の微生物検査

食品衛生法によって規格基準が定められ、微生物の許容基準が決まっています。例えば冷凍食品の規格基準は次の通りです。

- 無加熱冷凍食品→「細菌数(生菌数)100,000 以下/g」「大腸菌群陰性」

- 加熱後摂取冷凍食品→「細菌数(生菌数)100,000 以下/g」「大腸菌群陰性」

- 加熱後摂取冷凍食品→「細菌数(生菌数)100,000 以下/g」「大腸菌陰性」

- 生食用冷凍鮮魚介類→「細菌数(生菌数)100,000 以下/g」「大腸菌群陰性」「腸炎ビブリオ最確数100 以下/g 」

新製品開発や原材料が変わった時など、冷凍食品の微生物検査を行い、規格基準を満たすことが必要です。

重要管理点CCP検証時の微生物検査

HACCP計画作成前の「妥当性確認」や作成後の「検証」手順を定めます。

「妥当性確認」「検証」の手段として、重要管理点CCPが守られていることを微生物検査で確認できます。

微生物検査で微生物基準を満たせば、CCPの科学的妥当性が保証されます。

製造環境の微生物検査

微生物は「人」「原材料」だけでなく「環境」からも侵入します。

食品製造環境の微生物検査を行うことは、リステリア・モノサイトゲネスやサルモネラなどの環境細菌の存在を確認するのに有効です。

HACCPの前提条件プログラムの一般衛生管理にも微生物検査は活用できます。

福岡のHACCPと営業許可のご相談

HACCP導入後の微生物検査の有効性について理解することは食品衛生にとって大切です。食品製造業者は微生物検査を行えば、食中毒の予防が強化されるからです。

プラウト行政書士事務所の行政書士は、食品営業許可だけでなくHACCP導入・運用に精通しています。

HACCPコンサルタント・行政書士だからできる食品事業者に有益なサービスを用意しています。営業許可やHACCPコンサルのご相談は、お問合せフォームからお願いします。お急ぎのときはお電話で(tel:0925167297)